كيف نقرأ النص الأدبي؟

لأن المبدع لا يكون مبدعا حتى يستنبط ويبتكر، وأما متى صار ناقدا فأمر موهوب في مرجعياته المعرفية، وفي تساؤلاته الفلسفية، لأن الإبداع ليس ملكا لأحد، بل هو عبارة عن ملتقى طرق بين المعارف المتنوعة حسب تعبير عبد الله العروي، إذن كيف نبني معمارية أدبية وفلسفية وتاريخية، ونفسية ولسانية لتكون نبرسا يهتدي بها كل متعلم أو قارئ.

إنجاز الدكتور أبو علي الغزيوي – مختبر اللغة والفكر/ فاس

إذا كان المنهج مكون من مكونات البحث النظري العقلي، فإن التعامل معه يقتضي منا أن نمتلك الأدوات قصد تحقيق الأهداف، إذن كيف التعامل مع المنهج الموجود في هذه العلوم الإنسانية؟ هل المنهج الموجود في هذه العلوم الإنسانية موضوعي أم ذاتي؟ وكيف يكون الباحث موضوعي؟ وهل العلوم الإنسانية قادرة على أن تكون علمية؟ أسئلة كثيرة لا تخلو من الكلام المنظم، لأن أغلب الدراسات التي تناولت المنهج تنطلق إما من مرجعية فلسفية أو تاريخية، أو اجتماعية، أو وضعية علمية، لأنها لا تلتفت إلى النص كنص، بل تكتفي بالوجه التطبيقي للمعرفة الممارسية، بينما يظل النص خارج دائرة السؤال ما النص؟ هل النص قادر على خلق منهجية لنفسه؟

وإذا نظرنا في الجهود التحليلية والنقدية الموجود في المقررات الدراسية، سنجد عدة نصوص التي لا تستجيب لأفق وتنظيرات القارئ، لأنها نصوص مستوحاة من مختلف الكتب النثرية والشعرية برؤى فلسفية ونفسية ذاتوية، الشيء الذي يجعلنا أن المؤطر للنص يسير وفق منهجية المفروضة من طرف الوزارة الوصية، لذا يبقى عمل الطالب محصورا في هذا العالم الضيق دون مساءلة، ودون استعمال أي شيء يذكر، لذلك سنحاول في هذا المقال تسليط الضوء على المعرفة النصية التي تتخذ النقد الأدبي وسيلة، وليس غاية، لأنها تضع حدودا بين النقد والمنقود، وتضع تقاطع بين النثر والشعر دون كشف طبيعة العلاقة بينهما، من هنا نريد أن لا نكون بنيويين، ولا جماليين، ولا بنيويين اجتماعيين، بل نريد أن يكون القارئ هو المبدع الأول والأخير ليس بالمفهوم كروبير سكاربيت، ولا ايزر، ولا امبر توايكو، بل يصبح القارئ هو الموضوع، وهذا الأمر الذي سيقودنا حتما إلى دراسة خطوط التلاقي والاختلاف بين النقد المدرسي والنقد المبتكر في النص، فالمنهج هو عملية التدبر والفحص، ويقول حمو النقاري في هذا الصدد <<إن متوالية مرتبة من الأفعال أو التصرفات المنتهية إلى التمكين من التنقيب على المطالب وتعقبها من جهة وتدقيق النظر فيها للوقوف على ما تدل عليه وتنبئ به من جهة أخرى1>>. فالمنهج هو الوجه التطبيقي للممارسة المعرفية، يقصد من وراء هذا إظهار حقيقة النص من بين الحقائق التي يحملها هذا النسق الميتودولوجي، فالنص ينبغي أن يكون قاعدة كلية من المعارف الأصلية والمبدئية، وأن تكون أيضا منتظمة من حيث الترتيب والتركيب، إذن فالنصوص لا تتمايز فيما بينها فقط من جهة المعمار البنائي الهندسي، وإنما أيضا تختلف من جهة مواجهة الصعوبات وحل الإشكالات، ومن جهة أخرى من الإبداع، كشفا للخفي ورفعا للغطاء عنه ومن خلق الجديد وإنشائه2.

فإذا أخذنا الكتب المسطرة لأقسام الثانية أدبي – والسنة الأولى أدبي، والثانية علوم التجريبية، فإننا واجدون أن النصوص المطروحة والمعروضة على المتلقي، هي نصوص لا تساير طموحاته ولا تستجيب لنوازعه النفسية والاجتماعية، بل هي نصوص مفيدة بمرجعيات فلسفية وتاريخية تفرض التفكير في سبل النهضة قصد الانفلات من أوزار الانحطاط، لكن النبوغ والقوة ينبغي أن ينطلق من الملموس والمحسوس لا من المجرد، الذي يشل حركية الإبداع الذاتي لدى التلميذ، والطالب، ويقول النقاد <<ولكن الجديد في هذا العصر أن التعصب قد أصبح خطة مقررة في دعوى مدبرة تدين بها طائفة كبيرة من أصحاب المذاهب والنحل، ويصدرون عنها في تقريظهم ونقدهم، وفي ثنائهم تشهيرهم ويتخذونها سبيلا إلى ترويح دعواتهم السياسية وآرائهم الاجتماعية بمعزل عن الفن والأدب3>>. وهذه الرؤية تجعلنا نقترب مما يحدث أثناء اختيار النصوص، وكيفية تمريرها من طرف المؤطرين وما أدراك ما المؤطرين، لأن الوزارة الوصية، ودار النشر، والموزعون هدفهم هو ترويج هذه السلعة دون حسيب ولا رقيب، وهذا يدفعني إلى استحضار أيضا المختبرات وما أدراك ما المختبرات الجامعية، فهي تحمل ما تحمل حيث يستحيل البحث والتحليل إضافة إلى البصمات الواضحة التي يركبها المؤطر على الدراسات الحديثة في هذا المجال، وذلك من خلال مجموعة جداول تتجه إلى دراسة المقرر دون مشاركو فعلية في أية ممارسة عقلانية تجريبية، لأن مجال الإنصات للنصوص والقارئ هو مجال لم يؤسس بعد، لذا نطالب كما قال الباحث أياتوشن على في أحد مداخلته بمناسبة توقيع كتابه حول اختيار النصوص، حيث أكد على أن الغموض في النصوص، ومعركة تجلياتها، ينبغي أن نعرف اللسانيات النصية، وعلم النفس المعرفي وغيرها من العلوم، لا أن نبقى خارج مدار اللعبة.

ويقول الناقد: “إن كثيرا من الأحكام الظالمة التي درج الناس على إطلاقها وصفا لعصر النهضة، إنها صدرت عن كتاب ومفكرين ينتمون إلى التيار السياسي اليساري، ولو راجعوا أحكامهم من منظور أوسع لشملت أيضا ما كتبه آخرون غاشوا في ظلالا الحركة الأدبية، وعلى هامش المجتمع، مثل الشواذ جنسيا، وهؤلاء المنتميات إلى الحركة النسائية، إن من شأن هذا التمحيص النقدي أن يؤدي إلى تعميق الرؤية، وشموليتها ودقتها، ومن ثم لا تكون أحكامنا جاهزة أو مبنية على ظواهر فردية أو مقصورة على جوانب الضعف والشر فقط، بل تمتد لتغطي قيم العصر جميعا فيها من خير وشر، وترى نتاجه الأدبي كله من منطلقات مختلفة غير متحيزة إلى فئة دون أخرى، وغير صادرة عن أو إيديولوجية مسبقة4” وهذه الاختيارات المنهجية بخصوص المنهج، هو بمثابة إعادة النظر في بعض طروحات العلوم الإنسانية التي لا تنتهي إلى صياغة مضامين ورؤى الأدب باعتباره ليس مصنوعا من البنى فقط، وإنما أيضا من الأفكار والتاريخ كما يؤكد تودوروف في كتابه نقد نقد ص145، فإعادة النظر كما قلت سابقا يستدعي الرية النقدية الواعية والعمق المعرفي لكي لا تسقط في شبق التحليل النفسي ولا الاجتماعي ولا الإيديولوجي، ولا التفكيكي ولا البنيوي، ولا السميائي ولا اللساني.

يتضح أن النقاد الجدد New critics قد وجدوا في الحركة الأوغسطية شيئا ما يتطابق مع أولوياتهم الثقافية ويتجاوب مع دعوتهم النقدية ومرد هذا الشيء إلى أن الأدباء كانوا يمثلون في مزيج مراوغ من الفن والطبيعة، والتقاليد والموهبة الفردية شريحة المفاهيم الثقافية الأساسية تعايشت مع مختلف صيغ الحياة الاجتماعية والسياسية التي استهدفت منظومة من القيم الأخلاقية هي غاية الاهتمام الإنساني، لذا تأسست نظرة جديدة التي تتعامل مع النصوص برؤية، وبعقلانية تكون أكثر دلالة وأكثر انفتاحا وحوارا، لأن المتحاوران – الكاتب – والناقد منتجان لخطابين مختلفين، حيث خطاب الكاتب -مغلق- وبخلاف خطاب الناقد الذي يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية5، فالخطاب النقدي يكون خطابا مفتوحا وقابلا أن يستوعب أسئلة القراء، والواقع، وذلك من أجل خلق إبداعية القراءة الغير المؤدلجة، قراءة تدفع المتلقي لإعادة النظر في الكتب المدونة والمطبوعة بألوان من المناهج الحوارية حول ما يسميه تودوروف <<القيم الإنسانية>>، ذلك أن النصوص يجب أن تكون ذاتا مفكرة، وليست ناسخة، لذا لم يعتبر النقاد الجدد اتكاء الأدباء الأوغسطيين على النموذج الهوارسي الرافض للمنصف السياسي الرفيع في حكومة أوغسطس قيصر، إذعانا وتسليما أو ضربا من الاستعلاء والمباهاة، بل كان بمثابة إعلان عن استقلال ثقافي يضرب بجذوره في الواقع الاجتماعي لعالمهم، وقد أجادوا توظيفه أدبيا وفنيا، بغية تصوير همومهم الأخلاقية والإنسانية6.

فرفض هوراس هو رفض للسعادة والإرشاد، ورفض لكل الممارسات البديهية، لأن الأدب هو كليات ثقافية توجد في كل المجتمعات المادية، والغير المادية، كالأساطير، والفلسفة والعلم، رفض للنسق الحياتي الذي يفرضه مجتمع الاستهلاك، رفض يولد لدينا أدبا مضادا، لا يعرف الانفصال بل الاتصال الوجداني، والشعوري، والنفسي، وليتميز بصرامته، ودقته العلمية، فهو شرط موضوع المنهج، كما أنه أي تفكير منظم في طرائق اشتغال المنهج وطرائق إنتاجه للمعرفة يحيلنا مباشرة على الممارسة النصية كمنطلق ومرتجع7.

عندما يحاول المرء أن يرصد كل ما يجري على ساحة النقد في الوقت الحاضر، فسوف تروعه قعقعة المصطلحات التي يستخدمها نقاد تسلحوا بكافة أشكال الحجج والبراهين، واستعانوا بتاريخ الأفكار للكتابة عن شخصيات الأدباء الرومانسيين، حتى أضحت الرومانسية ذاتها ساحة معركة تتصارع فيها أهم اتجاهات النظرية الأدبية الحديثة، كم يرى عبد الحميد شيحة ص232 (المرجع المذكور). فالنقد الجديد أو المعاصر يهدف إلى دراسة النص مستقل عن التيارات الأخرى، وهو فلسفة أبدعها الناقد الأمريكي روبرت سبلر في كتابه المعنون – النقد الجديد – ويؤكد صاحب الكتاب أن دراسة النص ينبغي أن يتركز على النص في ذاته ولذاته، فهو الماهية والوجود والجوهر، وليس الفن للفن كما يقول بعض النقاد، فالنقد جزء أساسي من العملية التعليمية وليست شكلا مرآويا للشكلانية الروسية، ولا هي امتداد للرومانسية التي وصلت إلى السريالية وضاع فيها المعنى كما يقولون.

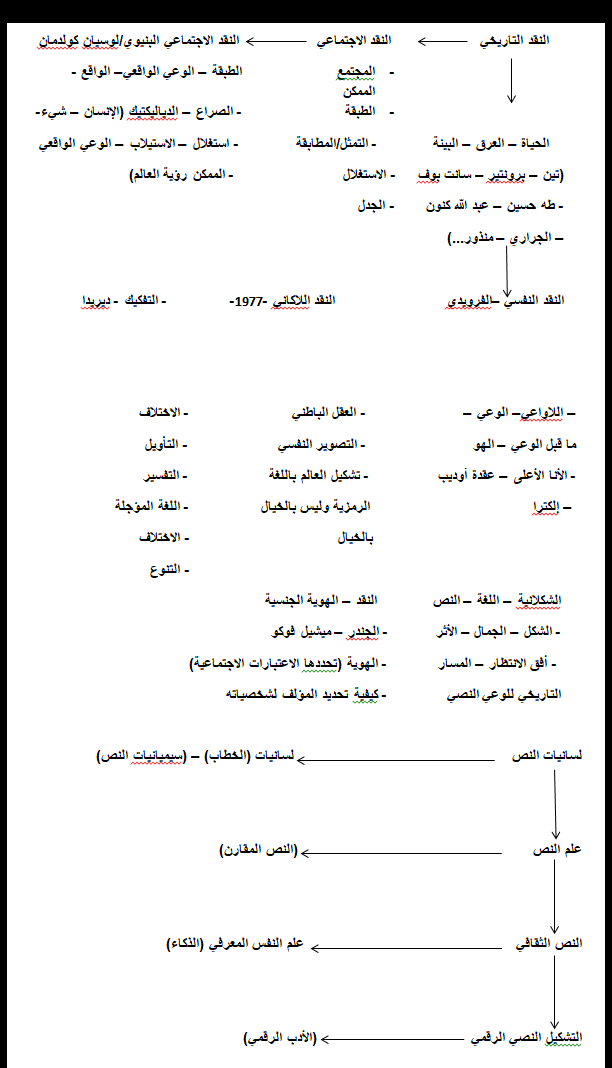

إن النقد الجديد ولد من مخاط التيارات التي ذكرناها، وهذا ما نراه في هذا الجدول:

إن النقد الجديد مرتبط أشد الارتباط وأوثقه بأمرين: استعصاء دراسة الماضي الذي لا سبيل إلى معرفته من خلال النصوص، وعدم جدوى أحكام القيمة، وقد تصدى للمنهج التفكيكي على مدار السنوات الأخيرة، نقاد يمكن تجاوزا أن نصنفهم أصحاب النزعة التاريخية historicists، ولكنهم في الوقت نفسه ذو ومشارب مختلفة حسب رأي عبد الحميد شيحة في مؤلفه الجماعي – الأدب والنقد والتاريخ الأدبي – ج1 – ص238 – يحاول هذا الجدول أن يضع لبنة في ميدان علمي، حيث يشغل أهمية تتسع يوميا في علم النص الذي تتسارع الخطوات المنهجية التأويلية فيه، بما يغطي عمليات تفكيرية وتفكيكية من خلال البحوث والتجارب المتنوعة، والمعارف والقيم، والأخلاق والفن، والقانون والمبادئ والمعتقدات المشتركة، والاستجابات العاطفية التي تجمع العديد من بني البشر، ويكتسبها ويدركها الإنسان من خلال التعليم، والتحليل، والنقد، وهذا يمثل كما قلت ميدانا خصبا للبحث العلمي والموضوعي، كونه يمثل استجابة شرطية وانعكاسية للإدراك الفعلي للأنا، مشروط برعاية المبدع والناقد لكي يطهر قدرات العقلية من أحكام القيمة، والاستنتاجات المؤدلجة الخاطئة، إذ أنها تمثل العمليات العقلانية الفردية التي تواكبه في حياته العملية والعلمية، للتعامل مع المشكلات بأنواعها ومفاصلها، لمعرفة العلاقة التي تتحكم هذه الوحدات المتعاقبة <<وفي اعتقادي إذا أردنا نقدا بارعا في تحليل النص، فينبغي أن نطلبه عند “دي مان” و”هارتمان” وبعض تابعيهم، وإذا أردنا أن نقف على حقيقة الرومانسية، وما كانت وربما ما زالت تعنيه، فينبغي أن نطلب ذلك عند النقاد السياسيين ومن عندهم علم بالبيئة الاجتماعية لأن مشكلة الرومانسية كما أراها هي أن الهوة بين الاتجاهين جد واسعة ويستحيل تجنبها لسببين: الأول اختلاف الاتجاهين في تناول أسس التاريخ وتصور الذات: والثاني اختلاف جهود النقاد على تعدد مشاربهم في درجة الاهتمام بما يدرسون من نصوص وخطابات معينة،– الأدب والنقد والتاريخ الأدبي – ج1 – ص241، فهذه القولة تقربنا من الخريطة العامة لمجموع العلاقات الممكنة في الناقد، وهو اقتراح مزدوج من حيث توجهه العام، ومن حيث توظيفه للعلوم الإنسانية كإمكانية تطبيقية بشكل موضوعي على كل نص، لأن النص لا ينبغي أن نتعامل معه برؤية جافة، فهو الذات المنفعلة والفاعلة، تتطلب منا إما التواصل أو الحوار، أو الاندماج في تضاعيفه وضفافه وتضاريسه، لكي نعرف من يتحدث وهويته، وغوايته، حسب بارت sarracine – p151 – فلكي نعمل على تفجيره من الداخل بواسطة منزع ايروسي ينبغي أن تكون قراءة عاشقة، ويبدو لي أن المأزق الذي يقع فيه المدرسون يمكن أن تلخصه كلمة واحدة محيرة هي “الأصالة” authenticity والسؤال: هل يسعى النقد المتميز إلى أن يتقبل النص كما هو على علاته، وأن يبني خطابه النقدي على أساس من ضروريات حياته الخاصة والعامة؟ أم أنه من الأفضل للنقد أن يفصل بين عصرنا وعصر الأنترنيت؟

فالمدرس التربوي بما يملكه من ترسانة معرفية، ينبغي أن يفكك النص وفق نسق ذهني عند الطالب، وليس وفق منهجية مسطرة سلفا، لأن النص لم يولد هكذا مثبتا، بل جاء نتيجة المخاض العسير من طرف الذات المبدعة، لذا ينبغي كما يقول بارت في كتابه “النقد والحقيقة أن ننكتب داخل اللذة المستمدة من الحروف والكلمات والجمل، نشتهي الأثر ونرغب أن نكونه (ص28). هكذا يكون النقد كحاجة تربوية، وكينية مؤطرة بأسئلة مؤجلة من طرف القراء، يكون شعارها <<لا شيء معطى كل شيء مبني>> كما يقول ياوس “جمالية التلقي”، فالنص هو وثيقة سوسيولوجية ونفسية، وأنتربولوجية، وتاريخية، فهذه المناهج المعروضة أمامنا عرفت في السنوات الأخيرة ظهور الاتجاهات كالبنيوية، وما بعد البنيوية، والنسائية feminist، والنزعة التاريخية الجديدة، التي تغمر هذا الأدب بدراساتها.

ومما يبعث على العجب أن يثير هذا الأدب قضايا لم تستطع النظريات الحديثة أن تتجاهلها، ومنها: غياب “المؤلف”، وتزعزع “النص”، وتشظي “السياق”، والإحساس بالاختلاف والائتلاف في آن واحد، إلى غير ذلك من القضايا المعاصرة، فالنص هو تفاعل واكتشاف وتفجير لكل الطاقات الدلالية الكامن في الممكن والمحتمل، حيث يعمد الناقد والباحث إلى إعادة القراءة برؤية استراتيجية التي تسمح لنا بإمكانيات الالتحام حول النص لمعرفة الوقع الأثري والجمالي، ولتتدعى الثوابت النقدية الماضوية المؤكدة للمؤلف أو النص كما يرى حميد لحميداني “الفكر النقدي الأدبي المعاصر” ص173، فإذا تتبعنا مؤشرات المناهج وتفسيرها بطرق تلخيصية وكلوحات بصرية إذن تتطلب العمليات المعرفية الموضوعية والتقنية لتكون عناوين مصاحبة للنص، ولتكون عبارة عن نماذج جديدة للإدراك والانتباه، والتخيل والتذكر8.

فالموقف العلمي الأكاديمي الذي يحاول فيه الباحثون أن يفهموا – النص – فهما يتفق مع متطلبات المناهج الموضوعية، ويحاولون إلقاء الضوء على النواحي الغامضة المنتمية إلى ثقافة أخرى، بدلا من تجاوزها أو تحويرها أو تعريبها، فهذا الموقف الحواري الذي يدخل الناقد فيه مع الأديب والشاعر الذي يستقبله، أو يستقبل شيئا من أعماله في حوار وجدل، حيث يريد أن يبين المواضع التي تهمه، والتي يحرص على نقلها، التيمات التي يرفضها، أو يستنكرها على نحو فعل ما، إذن فالنص ليس هو مستودع الأفكار، ولا ذاكرة للأحداث والاتجاهات، بل هو مقولة فكرية وسياسية، تستدعي منا مقاربات تربوية وسيكولسانيات لتجاوز كل القراءات السائدة قصد تنمية فكر الطالب، إذن فعلاقة النقد الأدبي بالعلوم الإنسانية هي علاقة تطور وتناسق، ويرى الشاعر الأمريكي جون هولاندر إنه لا وجود لأي سبب لمحاولة فصل الأدب عن القضايا اللسانية عموما ليؤكد أن اللساني يلغي الوظيفة الشعرية، والرمزية للغة الإبداعية، وأما الاجتماعي فينظر إلى الأدب نظرة انعكاس أو تأثير، أو عبارة عن رؤية ايديولوجية موزعة بين الفرد والجماعة، لأن العلم يشرف بشرف المعلوم والمعلوم في الآداب والعلوم الإنسانية في حد ذاته، ولهذا فالعلوم المتعلقة به كإنسان وليس كشيء أو صحيفة إذن ينبغي أن تبقى دائما لها الريادة والمساندة لكي تقوم بدورها لصناعة الرجال قبل الأجيال (محمد بنيعيش)، فالعلوم الإنسانية هي ممارسة إنسانية ووقفات لتقويم الذات، حيث تستهدف دفع الإنسان إلى التحكم في مجموعة من المهارات المنهجية، ومساعدته أيضا على تجاوز ما قد يعتريه من عوائق ابستيمية، لذا عرفت قراءة النص تطورا مهما منذ العصور القديمة، حيث خرجت من فضاءات الفلسفة لتعانق تجارب الإنسانية، ولتؤسس موضوعها ورؤيتها، لذا حددت المفاهيم النصية كالمعرفة، والتحليل، والتركيب، وأخيرا التقويم والميل نحو الفصل بين هذه العلوم رغم صعوبة إقامة حدود بينها، لأن المبدع هو القارة من العمليات والإبداعات التي لا تخضع للخصوصيات الفردانية، بل لأسئلة العالم ولاستراتيجيات المفاهيم الدالة، إذن فالاختلاف المنهجي بين العلوم الإنسانية هو دليل أساسي لمفهوم القراء المتضمنة لفعل الأداء والتوجيه، مما يؤشر على استحضار التصور – الماركسي – كارل ماركس، والفرويدي (سيغموند فرويد) وهيدجر ونيتشه، فهؤلاء أقاموا ثورة في عدة مجالات متعددة وممكنة، مما جعل الآداب ينفتح عليهم ليكونوا موجهين للنقاد وللمبدعين، وللباحثين، إذن أصبحت القراءة هي مشروع متنوع، ترسم للباحث بؤر الاهتمام عبر سيرورة متدرجة، علما أنه لا يمكن الحديث عن الأدب والقراءة دون الحديث عن المشروع المنهجي الذي ينطلق من تشخيص الصعوبات التي يجدها ويحس بها المبدع والباحث، وكذا الاستدلال والاستكشاف الذي يفجر الموضوع المعالج إما بطريقة حفرية، أو سيكوسيولوجية، أو ثقافية وانتربولوجية، ولسانية سميائية، إذن فهذه المناهج كما ذكرت تحفز البعد الإبداعي لتتحول المعطيات اللغوية والسردية إلى اللامعنى، وتبقى القراءة غير متناهية الحدود، وهذا الوضع الاستراتيجي جعل العلوم الإنسانية تتخذ أمكنة وأنوية متعددة داخل العمل الإبداعي المدروس، وذلك لتمكين الطالب من تطوير كفايته القرائية، وليتمكن من تصريف المنتج المضاعف – أو الميتا المضاعف، والمتعدد لتطوير الممارسة النقدية كما يقول بيير زيما في كتابه “النص والمجتمع” ص36.

وخلاصة القول يستلزم درس القراءة والعلوم الإنسانية مجموعة من الخطوات التالية: – انخراط الطالب في عالم القراءة.

– فهم المرجعية المنهجية المستخدمة.

– فهم أفق انتظار الطالب حسب تطور العمل المدروس.

– أثر النص في تطوير مهارات النقد والتحليل.

– تنويع وضعيات الإنتاج قصد التكوين الفني والجمالي (ايزر).

– الاهتمام بالهوية الذاتية لمعرفة المؤشرات المضمرة في النص.

– الاهتمام بالبعد الفلسفي للذات، والجمالي والأسطوري والرمزي.

لأن المبدع لا يكون مبدعا حتى يستنبط ويبتكر، وأما متى صار ناقدا فأمر موهوب في مرجعياته المعرفية، وفي تساؤلاته الفلسفية، لأن الإبداع ليس ملكا لأحد، بل هو عبارة عن ملتقى طرق بين المعارف المتنوعة حسب تعبير عبد الله العروي، إذن كيف نبني معمارية أدبية وفلسفية وتاريخية، ونفسية ولسانية لتكون نبرسا يهتدي بها كل متعلم أو قارئ.

المراجع المعتمدة

1- النفاري حمو “روح المنهج – 2018 – إبداع – م العربي – بيروت – لبنان – ص16”.

2- المرجع نفسه 26.

3- عباس محمود العقاد: ديوان بعد الأعاصير – دار المعارف – القاهرة – 1950 – ص8.

4-عبد الحميد شيحة: كتاب جماعي – الأدب والنقد والتاريخ – موسوعة الأدب والنقد – المجلس الأعلى للثقافة – 1999 ص200.

5- تزفتان تودوروف – نقد النقد – ترجمة – سامي سويدان – ط1 1986- منشورات مركز الإنماء القومي – بيروت ص198.

6- عبد الحميد شيحة – المرجع نفسه ص212.

7- العوفي نجيب: أسئلة النص وأسئلة المنهج – الاتحاد الاشتراكي ع373 – ص8.

8- شاكر عبد الحميد: عصر الصورة – سلسلة علم المعرفة – العدد 311 – 2005 – ص11 – 12.